特发性嗜酸性粒细胞增多综合征

特发性嗜酸性粒细胞增多综合征

流行病学

流行病学

病因

病因

发病机制

发病机制

临床表现

临床表现

并发症

并发症

实验室检查

实验室检查

其他辅助检查

其他辅助检查

诊断

诊断

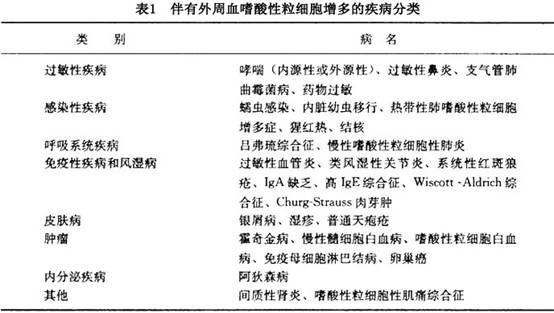

鉴别诊断

鉴别诊断

治疗

治疗

预后

预后

预防

预防

轻触这里

关闭目录